Penser la culture autrement pour réussir les transformations

Evaluer l'"écart" plutôt que la différence (Partie 1)

octobre 2025

mai 2025

La gestion d’une équipe repose sur des principes, mais aussi sur des méthodes. Dit ainsi, cela paraît simple — presque évident. D’ailleurs, tout le monde semble avoir un avis sur la question. Prenons un exemple : au lendemain d’une contre-performance des Diables Rouges, ce sont littéralement des millions de sélectionneurs autoproclamés qui s’expriment. Dix millions d’experts, convaincus qu’ils auraient « fait mieux que l’entraîneur ».

Les réseaux sociaux regorgent alors de jugements tranchants :

Et je vous avoue que je me suis aussi souvent demandé ce que faisaient Domenico Tedesco et Rudy Garcia quand notre équipe patinait sur le terrain — ces moments où tout semble figé, où chaque passe paraît lourde, chaque décision contestée. Pire je me rappelle m’être exclamé que j’aurais pu marquer ce but tellement il semblait immanquable (même après avoir plus joué dans la cour de récréation que sur un terrain de foot). Puis, à la seconde du but libérateur, tout est soudain pardonné… et surtout oublié. Et puis finalement, quelques jours plus tard,"les diables ont remis les choses en place" (P. Albert).

Ces réactions, entre frustration et expertise spontanée, illustrent bien une tentation universelle : croire que diriger une équipe relève avant tout du que du bon sens. Pourtant, être leader est un art… mais aussi une science.

La gestion d’une équipe — qu’elle soit sportive ou au niveau d'une organisation (privé, publique, ASBL, ONG, école, institution culturelle, d'un hôpital ou même d'une équipe de bénévoles) — ne se résume pas à des intuitions ou à quelques recettes miracles. Les sciences de gestion, la psychologie sociale, la sociologie des organisations et la recherche sur le leadership ont accumulé des décennies de travaux pour comprendre ce qui influence réellement la performance et la santé d’une équipe.

Ces phénomènes de simplification sont habituels, c’est par exemple le biais de récence qui consiste à accorder une importance excessive aux événements les plus récents, au détriment de l’ensemble de la situation. Ainsi, la dernière impression domine notre jugement : un but libérateur efface instantanément 89 minutes de jeu médiocre. Il y a aussi le biais de surconfiance qui pousse chacun à surestimer ses propres compétences et à croire qu’il ferait mieux que le décideur en place. Combiné à l’effet Dunning-Kruger, il fait oublier la complexité du rôle de leader et nourrit l’illusion que tout paraît simple… quand on n’a pas à décider soi-même.

Le cas du football peut prêter à sourire. Pourtant, derrière l’anecdote sportive se cache une réalité bien plus large : toute personne en position de responsabilité fait face au même phénomène. Dès qu’une décision est prise — qu’elle plaise ou non —, les commentaires fusent. Dans l’entreprise, dans l’administration ou dans la vie associative, chacun a son mot à dire sur « ce qu’il aurait fallu faire », souvent sans mesurer la complexité du rôle.

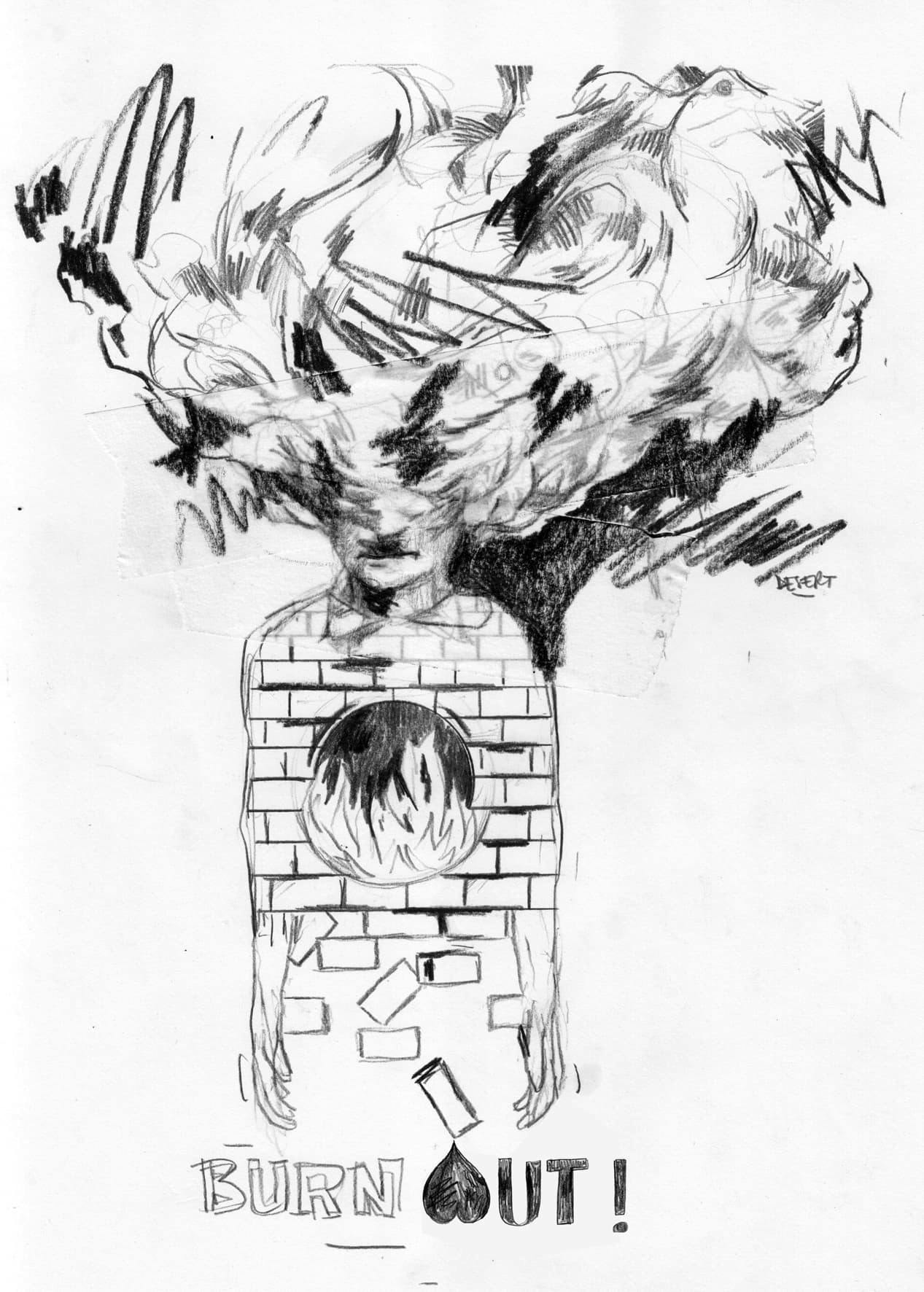

L’émission Investigation de la RTBF, diffusée en octobre 2025 et intitulée Le blues des bourgmestres, illustrait parfaitement cette pression. On y voyait des bourgmestres belges raconter la fatigue, les critiques constantes et parfois les menaces directes auxquelles ils sont confrontés. Certains reçoivent des insultes sur les réseaux sociaux, d’autres des messages inquiétants à leur domicile. Plus d’un sur dix, selon le reportage, a fini par jeter l’éponge avant la fin de son mandat, découragé par la violence symbolique et la solitude du rôle.

Ce constat dépasse la politique locale : dans bien des organisations, les postes de responsabilité ne font plus rêver. Combien de cadres, de chefs d’équipe ou de responsables de projet refusent aujourd’hui d’endosser une fonction hiérarchique ? Les raisons reviennent en boucle : « plus de stress », « plus de conflits », « pas plus de reconnaissance ni de salaire ». Ce qui, autrefois, symbolisait une promotion ou une marque de confiance, est désormais perçu comme une surcharge, voire une punition.

Cette évolution n’est pas anodine. Elle traduit, selon moi, une négligence collective : celle de croire que la gestion d’équipe s’apprend « sur le tas », qu’elle ne relève que du caractère ou du bon sens. Or, manager est un vrai métier, avec ses outils, ses processus, et même sa part de science. Il existe des manières simples — pas simplistes — de traiter des réalités complexes : décider, motiver, arbitrer, donner du sens, gérer les tensions, maintenir la cohésion et la performance sans épuiser les individus.

Réfléchir à la gestion d’une équipe, c’est toucher à quelque chose de plus vaste : la manière dont nous concevons le lien entre performance et santé, entre individus et collectifs, entre travail et responsabilité.

Avant de plonger dans les modèles et les concepts, prenons un moment pour nous poser quelques questions.

1. Qu’est-ce qu’une équipe en bonne santé ?

2. Peut-on réellement atteindre une performance lorsque les individus s’épuisent ou perdent le sens de leur travail ?

3. À l’inverse, qu’advient-il d’une équipe où la performance se construit sur la pression, la peur ou la compétition interne ?

4. Quelle part de la santé collective dépend du leader, et quelle part relève de la culture et des structures de l’organisation ?

5. Enfin, la santé d’une équipe n’est-elle pas aussi un enjeu de responsabilité sociale et environnementale, tant vis-à-vis des personnes que de l’écosystème dans lequel elle agit ?

Rappelez vous la dernière fois où vous vous êtes vraiment senti bien en équipe — léger(e), vivant(e), à votre place. Peut-être est-ce ce moment complice du vendredi midi, quand les rires autour de la table faisaient oublier les dossiers en attente. Ou ce souvenir d’un exposé devant toute la boîte : la tension juste avant, puis cette vague d’énergie, de fierté et de plaisir quand tout s’est bien passé. Ces instants, souvent simples, sont des repères précieux : ils nous rappellent ce que veut dire “être bien” — relié à soi, aux autres, et au sens de ce que l’on fait.

Voudriez vous retrouver cela avec votre nouvelle équipe ?

Je n’apporte pas une réponse unique à ces questions - Le sujet mérite d’être posé, partagédé, discuté au sein de vos équipes.

Les recherches le montrent : si les facteurs personnels comptent, les facteurs organisationnels représentent la majorité des causes : surcharge, manque d’autonomie, reconnaissance insuffisante, conflits de valeurs, effondrement du collectif de travail… autant de signaux de systèmes à bout de souffle.

Autrement dit, l’épuisement professionnel n’est pas seulement une affaire d’individus, mais de structures et de cultures de travail. C’est donc au niveau de l’organisation et des équipes que cela se passe.

Prévenir le burnout, ce n’est donc pas (que) demander encore plus de résilience aux personnes. C’est repenser l’écosystème dans lequel elles évoluent.

Ma conviction est simple : la santé individuelle et la santé de l’équipe vont de pair.

Imaginez la situation suivante : vous rejoignez une entreprise ou une organisation qui résonne avec vos valeurs, où vous vous entendez bien avec les autres, où vous pouvez utiliser vos compétences, apprendre et grandir — le tout avec un salaire juste et cohérent. Et, selon votre personnalité, vous y trouvez soit la bonne dose de défi, soit une stabilité rassurante dans votre rythme et votre planning de travail.

Un tel environnement ne favorise pas seulement votre épanouissement personnel : il rejaillit directement sur votre santé, votre motivation et, par effet d’entraînement, sur la performance globale de l’équipe.

Par l’absurde, une équipe ne peut pas être performante si ses membres sont fatigués, désengagés ou en perte de sens. Et inversement, un collectif dysfonctionnel finit toujours par fragiliser ceux qui en font partie. Une défaite le vendredi soir contre la Macédoine du Nord rend plus délicat la préparation de l’équipe pour affronter le Pays de Galle trois jours plus tard.

Mais ce ne sont pas tant les évènements (victoire/défaites) qui fragilisent le plus l’équipe, ce qui fragilise le plus la performance collective, ce sont par exemple les toxines d’équipe : la critique, la défense systématique, la dérobade ou encore le mépris. Ces comportements – souvent inconscients – empoisonnent la qualité de la relation et grippent les rouages de la coopération.

La réactions de stress peut devenir plus destructrice que l'élément déclencheur de stress (Sapolsky, 2014). A ce stade, les gens ont tendance à être trop détachés, ou, à l'inverse, trop réactifs, selon ce que leur histoire personnelle leur a appris. Cela vient de notre évolution face aux danger ("fight - flight- freeze"). C'est aussi ce qui fait notre résilience mais à trop forte dose c'est contre-productif et surtout mauvais pour la santé.

Lorsque ces réactions s’installent, la confiance s’effrite, les échanges deviennent stériles, la créativité se fige, et les décisions perdent en clarté. À trop forte dose, ces toxines étouffent la dynamique du système, comme un moteur encrassé qui finit par caler. Une équipe performante n’est donc pas celle qui ne connaît jamais de tensions, mais celle qui sait reconnaître ses toxines, en parler, et cultiver consciemment leurs antidotes : l’écoute, la responsabilité partagée, la reconnaissance et aussi…l’humour.

C’est cet équilibre que les bons dirigeants amènent dans les équipes. Car en général les gens sont compétents. C’est la qualité du système que l’on crée qui fait la différence.

Être exposé de manière répétée à des toxines relationnelles n’affecte pas seulement le climat de travail : cela a aussi un impact direct sur la santé physique et psychologique. Le stress chronique généré par la méfiance, la peur du jugement ou le sentiment d’injustice active en continu les mécanismes de défense du corps : tension musculaire, fatigue nerveuse, troubles du sommeil, irritabilité, voire épuisement professionnel. À long terme, le système immunitaire s’affaiblit, la motivation s’érode et la joie de collaborer disparaît. Autrement dit, les toxines relationnelles agissent comme un poison lent qui mine à la fois la vitalité individuelle et la performance collective.

Une équipe en bonne santé, c’est bien plus qu’un groupe efficace.

C’est un espace où les gens se sentent soutenus, respectés, et même parfois un peu transformés par ce qu’ils vivent ensemble. Oui, ça peut paraître idéaliste. Et pourtant, c’est ce qui distingue une équipe performante d’une équipe vivante.

Ces équipes sont ainsi bien plus à même de faire fonctionner leur intelligence collective pour résoudre des problèmes complexes – ce qui devient aujourd’hui l’un des principaux défis de toutes les organisations, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité.

Alors, comment construire des équipes en bonne santé dans une organisation qui veut à la fois bien fonctionner et produire des résultats ? Comment réaliser ceci si votre environnement vous en demande toujours plus ?

contribuent à la performance et à la santé de l'équipe :

L’idée est de prendre le pouls de votre équipe, tel qu’il est perçu par celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

Ce test mesure 3 facteurs en lien avec la santé de l’équipe :

Questionnaire

Répondez à ces 12 affirmations regroupées en trois.

Chaque affirmation se note sur une échelle de 1 à 7 :

1 = totalement en désaccord

7 = totalement d’accord

Une fois les réponses recueillies, on peut calculer la moyenne de l’équipe.

Cette agrégation permet d’obtenir un score collectif.

Facteur 1 - Santé psychologique

Elle évalue la manière dont les besoins psychologiques fondamentaux sont satisfaits dans l’équipe : liberté, compétence, lien, sécurité.

Item

Formulation proposée

1 Je me sens libre d’exprimer mes idées dans mon équipe, même lorsqu’elles diffèrent de celles des autres.

2 J’ai le sentiment d’avoir les compétences nécessaires pour contribuer efficacement à notre travail collectif.

3 Je me sens accepté(e) et soutenu(e) par les membres de mon équipe.

4 Je peux apprendre de mes erreurs sans crainte d’être jugé(e).

🔎 Inspiré de Ryan & Deci (2017), Edmondson (1999), Chen et al. (2015)

Facteur 2 - Santé relationnelle

Elle porte sur la qualité des interactions et la manière dont le collectif fonctionne.

Autrement dit, le tissu relationnel de l’équipe.

Item

Formulation proposée

5 Les membres de cette équipe se font confiance.

6 Les décisions sont prises de manière juste et transparente.

7 Les différences d’opinion sont traitées de façon constructive.

8 Il existe une réelle entraide entre les membres de cette équipe.

🔎 Inspiré de Costa & Anderson (2011), Colquitt (2001), West (2012)

Facteur 3 — Santé existentielle / morale

Elle explore la dimension la plus profonde : le sens, la cohérence des valeurs, et la perception d’une contribution utile.

Item

Formulation proposée

9 Le travail de notre équipe a un sens clair et utile.

10 Les valeurs de cette équipe sont en accord avec les miennes.

11 Je ressens de la fierté à faire partie de cette équipe.

12 Notre équipe contribue positivement à quelque chose de plus large que nous-mêmes.

🔎 Inspiré de Steger et al. (2012), Lips-Wiersma & Morris (2009), Frankl (1959)

Cotation et interprétation

Le score global correspond à la moyenne des 12 items (sur 7 points).

> 6 Équipe très saine – fort bien-être collectif; 5 à 6 - Bon équilibre, à maintenir; 4 à 5

Tensions latentes, vigilance recommandée; < 4 Risque de dysfonctionnements collectifs

Ce diagnostic n’est pas un verdict.

C’est un point de départ, une occasion d’ouvrir la conversation sur ce qui va bien et sur ce qui mérite attention.

Les chiffres, ici, ne remplacent pas les mots : ils les provoquent, les orientent.

Alors, avant de chercher à « corriger » quoi que ce soit, commencez par écouter.

Regardez où votre équipe se sent forte, où elle se sent vulnérable.

Et surtout, laissez chaque membre y mettre du sens.

Parce qu’avant de parler de performance, il faut parler d’énergie. Une équipe épuisée peut encore tenir un temps… mais elle ne crée plus, ne se relie plus, ne respire plus.

Voici une liste de réflexes pour prévenir l’épuisement et renforcer la vitalité d’équipe

1. Préserver le rythme et l’équilibre

2. Cultiver la sécurité psychologique

3. Donner du sens au travail

4. Pratiquer la reconnaissance au quotidien

5. Gérer les tensions dès qu’elles apparaissent

6. Partager le pouvoir et les responsabilités

7. Célébrer les réussites

Si vous traversez vous même des difficultés, un chemin de transformation est possible — un chemin pour retrouver de l’énergie, de la clarté et du sens dans votre parcours.

Explorez les étapes clés pour vous en sortir et voyez comment accompagner vos proches sur cette voie.

Lire plus:

Comment vous en sortir au niveau individuel si vous êtes dans le cas ?

Formations pour vos équipes :

Connecter au meilleur de chacun : "les relations font la différence"

Gérer le changement : "les interrelations font la différence"

Créer des équipes performantes : "La structure et la qualité du leadership font la différence"

Workshops spécifiques pour vos équipes

Solution de team coaching

Vous avez aimé cet article ?

Evaluer l'"écart" plutôt que la différence (Partie 1)

octobre 2025

Pas de chiffres officiels au Luxembourg, mais des enquêtes alarmantes. OMS, Gallup, McKinsey, débats au Parlement : que disent vraiment les données ?

mai 2025

Qu’est-ce que le burn-out ? Définition claire, signes à repérer et témoignages vécus pour comprendre l’épuisement professionnel et mieux le prévenir.

mai 2025